今回は起立性調節障害がなぜ中学生に多いのか、その原因と対策をお伝えします。

1,起立性調節障害とは?

2,【注目!】起立性調節障害がなぜ中学生に多いのか

3,起立性調節障害を予防する生活習慣

4,【簡単!】血流促進!太ももトレーニング

5,さいごに

1,起立性調節障害とは?

座った状態や寝ている状態から起き上がった際にめまい、立ちくらみなどが起きる自律神経の機能失調による症状です。

小学校高学年から中学生にあたる11~16歳の思春期の子供に多いと言われています。

起立性調節障害の症状

この症状の中でも特に「起床困難」「立ちくらみ」がよくみられます。

起立性調節障害の原因

起立性調節障害の原因は血圧の低下による脳の血流量の減少と言われています。

脳に血液が行かないと、起床困難や立ちくらみを引き起こす原因となります。

この血圧の低下を引き起こす原因を2つお伝えします。

①自律神経の乱れによる血圧の低下

寝ている体勢から起き上がると、重力により血液が下半身に移動し、上半身の血液量が減少して血圧が低下します。

通常であれば自律神経が作用して血管を収縮し、血圧を維持します。

しかし、自律神経が乱れていると正常に血圧が調節できず、血圧が下がってしまいます。

その結果、身体(特に上半身)や脳への血流量が減少してしまい様々な症状を誘発します。

②気温や天気

【気温】春から夏にかけては気温が徐々に上昇してくるため、体は血管を広げて体にこもった熱を外に逃がそうと体温調節をします。

体温調節の際に血管が広がるため血圧が下がってしまいます。

【天気】雨が降る前などの低気圧は体全体にかかる圧力を減らしてしまいます。

血管の太さを維持する圧力にも影響するため、血管が広がり血圧が下がってしまいます。

2,【注目!】起立性調節障害がなぜ中学生に多いのか

中学生の時期は急激な肉体の成長が起こります。

身体のさまざまな機能が大人へと変化していく時期(第二次性徴期)です。

この変化は肉体だけでなく、自律神経系にも起こるため血圧の調節がうまくいかなくなることがあります。

加えて思春期ならではの悩みや、家庭・学校でのストレスによる自律神経の乱れも原因に繋がっていると言われています。

そのため、中学生には起立性調節障害が起きやすくなっていると言われています。

全国で10人に1人、不登校の子供の3~4割が起立性調節障害で来れなくなっていると言われており、現代の社会問題となっています。

3,起立性調節障害を予防する生活習慣

起立性調節障害の予防に向けて私生活で気を付けることをお伝えします。

ポイントとなってくるのが「2,起立性調節障害の症状と原因」でもお伝えした通り、

血圧の低下を防ぎ、自律神経を整える事です。

〇血圧の低下を防ぐ生活習慣

・ストレッチで血流を促す

・水分や塩分の摂取を心がける

・軽めの運動で筋肉量を維持する

・血流促進作用のあるビタミンEが含まれている食材の摂取を心掛ける【ナッツ類、アボカド、卵、魚介類】

〇自律神経を整える生活習慣

・夜更かしをせず、規則正しい生活を送る

・散歩に出かけるなどして朝日を浴び、体内時計を整える

・ぬるめのおふろでリラックスする

・寝る前にスマホやパソコン、ゲーム機などを操作しない

4,【簡単!】血流促進!太ももトレーニング!

起立性調節障害は起き上がった際に血液が下半身に溜まりやすく、脳まで血液が回らない特徴があります。

そのため、下半身に溜まった血液を上半身にかけて戻すポンプの役割をしている「筋肉」も解決のポイントになります。

今回は中々起き上がれない方でも寝た状態でも簡単にできる足のトレーニングをお伝えします。

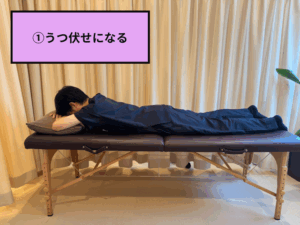

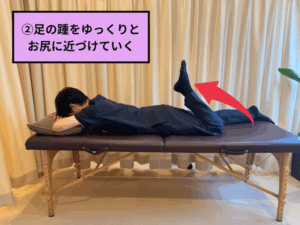

足のトレーニングその1

1,まずうつ伏せになる。

2,膝を伸ばした状態から、片足を踵をお尻に近づけるように膝を曲げていく。

3,お尻にくっつけた状態からゆっくりと膝を伸ばしていく。

これを両足20回×2セット繰り返していく。

足のトレーニングその2

1、姿勢を正して椅子に座る。

2、膝を180度になるまでゆっくり伸ばしていく

3、伸ばした足を戻していく。

これを両足15回×2セット繰り返していく。

5,さいごに

起立性調節障害はまだまだ世の中では認知が低い症状です。

そのため起立性調節障害で悩んでいるお子さんたちは、周囲から「甘えている」「サボっている」と受け取られてしまいがちです。

理解が得られないことがお子さんにとってさらに心理的ストレスとなり、自律神経を介して症状を悪化させてしまいます。

立ちくらみがある、起床困難などの症状が当てはまる場合はお子さんの怠け癖や弱さではなく、起立性調節障害かもしれません。

保護者としてお子さんに寄り添い、学校関係者とも連携を取りながら周囲の協力と理解を深めていくことが必要です。

HPはこちらから